二十四節気と花のある自然で美しい暮らし

花や自然を感じると私たちの心がふわりと湧き上がります。

春夏秋冬、日本には四季があり日本人は季節の変化に寄り添いながら暮らしてきました。

人はその自然を暮らしに取り入れ、日々を晴れやかに過ごす術を身につけました。

四季の巡りをわかりやすくし、自然と共に暮らす方法として暦(こよみ)があります。

1年を24等分し、季節の巡りをわかりやすくしたもの。これを二十四節気(にじゅうしせっき)といいます。

季節の先取り、これから来る季節への気構え、備えとして活用されてきました。

もともと、二十四節気は農耕を円滑にする方法として活用されていました。

農耕は立春を起点に始まります。

これからは小雨が降りやすく、乾いた田畑が潤うので種まきに適していますよ、など

農耕を進めていく上でとても役に立っています。

島国の日本では、自然災害が多く、食料を確保することが安心して暮らしを営むことに不可欠でした。

自然を受け入れ、共存していくことが生きる術でした。

二十四節気を元に、農作物を安定して作ることがとても大切だったのです。

日本人の知恵が詰まった暦を見れば、日本人の暮らしと文化が見えてきます。

そんな農耕に役に立つ二十四節気ですが、私たち人間も季節の移ろいと共に心や身体が変化しています。

植物と共に、人間もまた地球に生きる生物なのです。

木々が芽吹き花を咲かせていくように、人間もまた見えない身体の中では

エネルギーの蓄え、開花そして消耗を繰り返しています。

自然を受け入れるためには、まずは自然を知る。そして自分を知る。

季節も変化し循環を繰り返すように、植物も動物も人間も変化の中で生きています。

空や大地、木々の変化を示した二十四節気を元に、花のある自然で美しい暮らしのヒントを伝えていきます。

2023 夏

【立夏(りっか)】:5月5日頃〜5月20日頃

華もみじの店頭や農園では、この時季たくさんのゼラニウムが彩りを添えています。

ゼラニウムといえば、代表小森にとって何より思い入れのある植物であるそうで。高校生の頃はじめて見たイングリッシュガーデンの本。開くと目に飛び込んできたのは、イギリスの家々の窓辺を彩る色鮮やかなゼラニウム。暮らしに花を取り入れたその美しさに心を奪われ、園芸の道を志すことに決めたと言います。

かつては古風な印象を持たれがちだったゼラニウムも、今や身近な存在に。ゼラニウムを窓辺に飾って、夏の青空とのコントラストを楽しんでみてはいかがですか。

【小満(しょうまん)】:5月21日頃〜6月6日頃

きらきらとした陽の光が降り注ぎ、あらゆる生命が満ちていく季節「小満」。秋に蒔いた麦の穂が実りはじめ、農家がほっと一安心できることから「小満」と呼ぶようになったとも言われています。

この頃になると、緑はより一層濃さを増し、春に咲いた花の実は熟してきます。そしてスズメの雛が巣立つ時季でもあります。ならば人も然り。春からの新しい生活にようやく慣れ、ちからを付けはじめる。そんな時季とも言えるかもしれません。

【芒種(ぼうしゅ)】:6月6日頃〜6月20日頃

でんでん〜むしむし〜カタツムリ〜♫

どこからともなくこんな歌声が聞こえてくる季節となりました。本格的な夏を前に雨降りの日が多くなり、季節の移ろいを肌で感じることができます。

「芒種」とは聞きなれない言葉ですが、「芒(のぎ)」という字は麦や稲などの穂先にある針のような突起を表し、昔からこの時季に芒のある植物の種を蒔いたり、麦の刈り入れや田植えの目安とされてきたようです。

【夏至(げし)】:6月21日頃〜7月6日頃

二十四節気の中ではお馴染みの「夏至」がやってきました。

暦の上では夏も後半戦ですが、実際は梅雨の真っ只中。晴れ間が恋しい季節ですが、いったん青空が広がればその日差しは強烈です。これから太陽が高くなりジリジリとした暑さが増して、夏の盛りへと突入していきます。

【小暑(しょうしょ)】:7月7日頃〜7月22日頃

梅雨が明け、セミたちの大合唱が聴こえるようになると、季節は「小暑」へと移ろい、スッと首を伸ばした美しい蓮の花が水辺に咲きます。この時季は暑中と呼ばれ、暑中見舞いを送ることが良き習わしとされています。

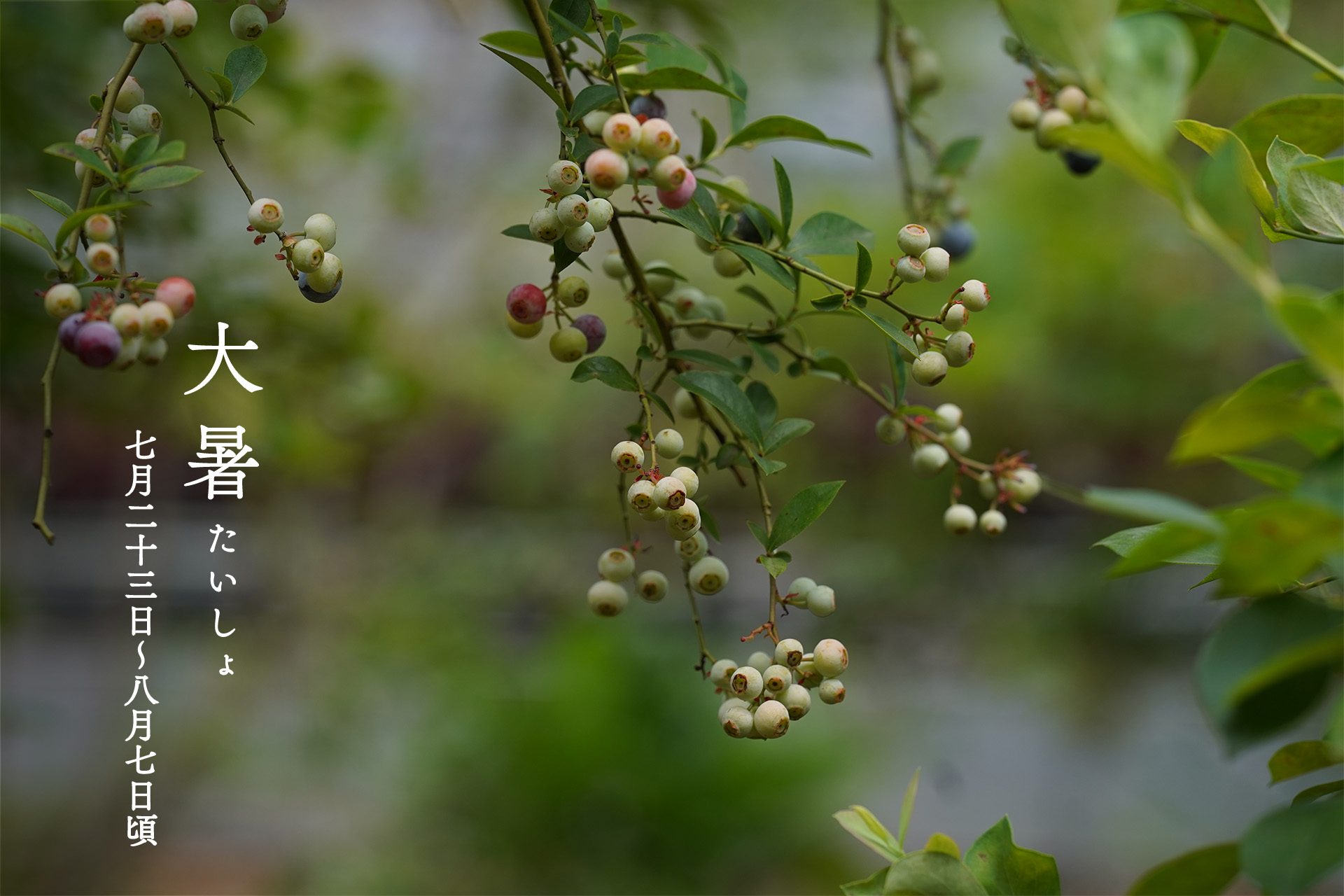

【大暑(たいしょ)】:7月23日頃〜8月7日頃

季節は「大暑」に移り変わりました。ジリジリと照りつける太陽に、人間はもとより植物にとっても辛い時季がやってきます。園芸店でも可憐な草花から観葉植物にシフトし、庭いじりやブリコラージュフラワーを楽しむ人たちの中には物寂しさを感じる方もいるでしょう。

しかし、緑色に分類される色は実に80色以上あると言われています。家から職場までのおよそ2kmばかりの道中でも、黄味がかった緑や渋みのある緑など、正式な名は分からないまでも実にさまざまな緑に出会えます。

2023 秋

【立秋(りっしゅう)】:8月8日頃〜8月22日頃

「立秋」がやってきました。まだまだ暑い日が続く中、風のにおいや空の色、植物たちから秋の気配を感じます。今年は例年に比べ長く梅雨が続いたせいか、秋を迎えるのが早いような気がしますが、各地で盆踊り大会や七夕祭りなど夏のイベントも盛り上がっていますね。限られた夏の季節を思いっきり楽しんで過ごしたいものです。

【処暑(しょしょ)】:8月23日頃〜9月7日頃

近頃、赤とんぼをよく見かけるようになりました。秋だなぁとようやく実感しています。「処暑」暑さが和らぎはじめ、秋がゆっくりと深まっていく季節です。

【白露(はくろ)】:9月8日頃〜9月22日頃

1月7日に七草粥を食して一年の無病息災を祈願する「春の七草」はよく知られていますが、「秋の七草」があることをご存知でしょうか?恥ずかしながら私は秋にも七草があることを最近まで知りませんでした。

秋を代表する七つの草花は、晩夏の頃から咲きはじめるものが多く、ハギ、オバナ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウ。秋の七草といっても、最近ではあまり見かけなくなった草花もちらほら。春の七草とは意味合いが異なり、その美しさを目で見て楽しむ意味合いがあります。

【秋分(しゅうぶん)】:9月23日頃〜10月7日頃

季節は秋分を迎えました。近頃は朝晩の空気がヒンヤリしているので、私を含め特にお腹の弱い方は温かいものを積極的に食べて、お湯に浸かることによってからだをあたためることが大切ですね。

【寒露(かんろ)】:10月8日頃〜10月23日頃

二十四節気は「秋分」から「寒露」へと変わり、草花に冷たい露が降りる頃となりました。木々も衣替えの季節を迎え、少しずつ秋色に染まりはじめました。住んでいる地域によっては、この時期に衣替えをする人が多いかもしれませんが、片付けがあまり得意でない方にとってはなかなか気の向かない作業ですよね。

しかし、衣替えは単純に夏服と冬服を入れ替える作業ではないと考えれば、少しばかりやる気になれるかもしれません。

【霜降(そうこう)】:10月24日頃〜11月7日頃

「Kurashi Lab. くらしラボ」はじまりました。